篆刻大師蘇東河贈享誉國際女畫家張彤衛印章

一場跨越重洋的藝術對話與齊魯文脈的傳承兩位國際級山東藝術家的惺惺相惜,譜寫「藝術無國界」的時代新篇在藝術的浩瀚星空中,總有一些相遇,能激盪出超越時空的璀璨火花。近日,一場跨越太平洋的藝術交流,在兩...

一場跨越重洋的藝術對話與齊魯文脈的傳承

兩位國際級山東藝術家的惺惺相惜,譜寫「藝術無國界」的時代新篇

在藝術的浩瀚星空中,總有一些相遇,能激盪出超越時空的璀璨火花。近日,一場跨越太平洋的藝術交流,在兩位同樣來自孔孟之鄉、齊魯大地的傑出華人藝術家之間溫馨上演。被譽為「華夏篆刻第一人」的篆刻書法大師蘇東河先生,專門為在美國享譽國際的知名女畫家張彤衛女士,精心設計並刻製了一枚極具收藏價值的珍貴印章。這不僅是一份禮物,更是一份來自故鄉的崇高敬意,一次深刻的藝術對話,以及兩位大師對彼此成就的相互輝映。

蘇東河:方寸之間,勒石千秋的「華夏篆刻第一人」

蘇東河先生,一位在當代中國藝術界聲名顯赫的名字。他以其深厚的傳統功底、卓越的藝術天賦與不懈的勤奮探索,在篆刻與書法領域達到了令人仰望的高度。媒體讚譽其為「華夏篆刻第一人」,此非虛名。他的藝術生涯,是一部不斷攀登、屢獲殊榮的輝煌史詩。在數十年的創作歷程中,蘇東河先生的作品在國內外各大藝術展覽中斬獲金、銀獎項上百餘次,其藝術成就得到了權威機構與廣泛民眾的高度認可。

篆刻,這門被稱為「方寸之學」的古老藝術,融合了書法之筆意、章法之佈局與雕刻之刀法,是中華文化獨有的瑰寶。蘇東河先生不僅繼承了秦漢古璽的雄渾與明清流派的雅逸,更在多位名師的悉心指導下,博採眾長,融會貫通,形成了自己獨特的藝術風格。他的刀法時而剛健凌厲,如龍蛇走石;時而溫潤細膩,如春風拂面。其印面佈局,更是疏密有致,氣象萬千,於方寸之間展現出無窮的宇宙意象與人文精神。

蘇東河先生的藝術影響力遠不止於展廳與書齋。他曾受邀為多位國家領導人治印,其作品被視為國之瑰寶,承載著國家的文化形象與尊嚴。更值得一提的是,聯合國前秘書長潘基文先生等國際政要也曾獲贈其印章,並給予高度評價。這不僅是蘇東河個人藝術魅力的體現,更是中國傳統篆刻藝術走向世界、獲得國際社會尊重的力證。此外,他還在多所大學擔任教職,將畢生所學傾囊相授,為傳承與弘揚中華傳統文化藝術培養了大量後繼人才。此次,他將這份凝聚了畢生心血與至高榮譽的藝術,化為一枚精心設計的珍藏版印章,贈予遠在美國的同鄉張彤衛,其背後蘊含的敬意與期許,不言而喻。

張彤衛:大愛無疆,以畫為橋的國際丹青使者

與蘇東河先生在中國本土深耕傳統藝術不同,畫家張彤衛女士則在太平洋彼岸的美國,開闢了一片屬於自己的藝術天地,並以其卓越的成就和無私的奉獻,成為了一位里程碑式的人物。她同樣來自山東濟南,身上流淌著齊魯文化溫良敦厚的血液。然而,她的藝術實踐與人生軌跡,卻展現出更為廣闊的國際視野與博愛情懷。

張彤衛女士最令人動容的事蹟,莫過於她三十多年如一日的義舉。她將自己的藝術才華化為滋養心靈的甘泉,義務教授美國的貧困學生東西方繪畫藝術。這份跨越國界與族裔的大愛,使得上萬人次的學生從中受益。他們不僅學會了繪畫的技巧,更在藝術的薰陶中找到了自信、開闊了眼界,感受到了來自中華文化的溫暖與善意。這一善舉,為她贏得了美國社會的廣泛讚譽,白宮、州長、市長等各級政府官員紛紛對其表彰,稱讚她「再次體現華人博愛畫家的高尚情操與境界」。

張彤衛女士的藝術,是東西方文化交融的結晶。她的畫作既有中國水墨的靈動氣韻,又吸收了西方繪畫在色彩、光影上的表現手法,形成了獨樹一幟的風格。她不僅是一位傑出的畫家,更是一位積極的文化使者。通過她的畫筆與講台,無數美國民眾得以近距離接觸和理解中華藝術的魅力。她身體力行地搭建起一座堅實的民間友誼橋樑,成為名副其實的「美中兩國人民民間友誼橋樑大使」。她用自己的行動完美詮釋了「藝術無國界」的真諦,證明了藝術是全人類共通的語言,能夠超越政治、經濟的隔閡,直抵人心。

禮尚往來:印章與畫片的藝術對話

這場橫跨萬里的贈與,本身就是一場充滿象徵意義的藝術對話。蘇東河先生所贈的印章,在中國文化中,不僅是藝術品,更是身份、信譽與承諾的象徵。為一位畫家贈印,意味著對其藝術成就與人格品行的最高認可。這枚「珍藏版」印章,是蘇東河這位篆刻巨匠對張彤衛這位國際畫家最誠摯的致敬,承認她在海外為華人藝術家贏得的榮光。

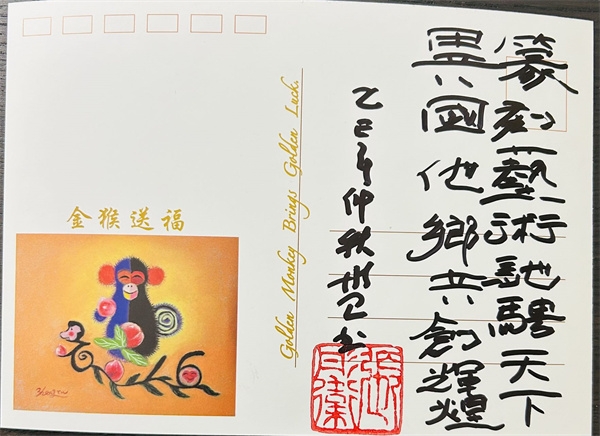

面對這份厚禮,張彤衛女士的回贈同樣意味深長。她選擇了一張由自己設計繪製的十二生肖猴年紀念明信片。猴,恰是她的生肖屬相,這使得禮物帶上了鮮明的個人印記,顯得格外親切與真誠。更重要的是明信片上的題字:

「篆刻藝術馳騁天下、異國他鄉共創輝煌」

這短短十四個字,蘊含了豐富的情感與深刻的寓意。上半句「篆刻藝術馳騁天下」,是對蘇東河先生藝術成就的高度讚揚,肯定其篆刻藝術不僅在中國登峰造極,更具備走向世界的磅礴氣勢。下半句「異國他鄉共創輝煌」,則是對二人未來的美好期許與莊嚴盟約。它表達了這樣一種心聲:雖然我們一位在故土,一位在異鄉,但我們都肩負著弘揚中華文化的使命,讓我們在各自的領域繼續努力,共同創造屬於華人藝術家的輝煌。這句話,是鼓勵,是共勉,更是兩位藝術家心靈相通、志同道合的最好證明。

齊魯風骨,異鄉同輝:文化根脈的全球迴響

蘇東河與張彤衛,兩位藝術家的故事之所以動人,不僅在於他們個人的傑出成就,更在於他們身上共同的文化烙印——來自孔子家鄉、齊魯之邦。山東,這片浸潤了儒家文化數千年的土地,賦予了其子女獨特的精神氣質:重仁義、尚教化、兼濟天下的情懷。

蘇東河先生將篆刻藝術傳道授業,是為「傳承」;張彤衛女士義務教授貧困學子,是為「博愛」。這背後,我們都能看到儒家文化中「有教無類」、「仁者愛人」思想的現代迴響。他們雖然身處不同的地理空間,從事不同的藝術門類,但其精神內核卻驚人地一致。他們都將藝術視為一種載道、育人的工具,而不僅僅是自我表達的手段。他們的成功,不僅是個人的勝利,更是齊魯文化、中華文化在全球化時代依然保有強大生命力與普世價值的生動體現。

這場贈印儀式,彷彿是古老的齊魯文脈在全球化浪潮中的一次遙相呼應。它告訴世界,無論身在何方,中華文化的根脈始終是海外華人藝術家最深沉的力量源泉。他們在異國他鄉取得的輝煌,反過來又為這古老的文化根脈注入了新的時代活力,使其在全球舞台上熠熠生輝。

結語:藝術無國界,薪火永相傳

蘇東河贈印張彤衛,這一事件的意義,已遠遠超出一場簡單的藝術家之間的禮尚往來。它是一次傳統與現代的交匯,一次東方與西方的對話,一次故土與遠方的牽手。它生動地展示了當代華人藝術家「互相鼓勵、互相尊重與欣賞」的開闊胸襟,以及他們在全球範圍內取得成功的堅定信念。

蘇東河先生以刀筆為劍,守護並光大了中華篆刻藝術的殿堂;張彤衛女士以畫筆為橋,傳播並踐行了跨越國界的博愛精神。他們的故事,是無數在海內外為中華文化復興而奮鬥的藝術家們的縮影。他們證明了,真正的藝術擁有穿透一切壁壘的力量,能夠成為促進世界人民相互理解與友誼的最佳媒介。相信在蘇東河、張彤衛這樣傑出藝術家的引領與激勵下,中華藝術的薪火必將在世界範圍內得到更廣泛的傳承,綻放出更加璀璨奪目的光芒。

公网安备31018302000000号

公网安备31018302000000号